Sorti il y a maintenant plusieurs mois, Bioshock Infinite a déjà eu l'occasion de faire couler beaucoup d'encre. La complexité de sa trame, la richesse de ses thématiques, l'intelligence de leur traitement ainsi que les multiples interprétations – et conséquences qui en découlent – de son final ont passionné les joueurs. Et à raison. Car oui, Infinite est un titre exceptionnel. Assurément l'un des meilleurs de sa génération. L'un des plus grands aussi. Le genre de « classique instantané » qui marque son époque. Immense à en paraître vertigineux, profond à en devenir abyssal, le jeu est à l'image de Columbia : perché au milieu des nuages. Seul au monde.

Reste que l'engouement – mérité – autour du récit et de ses composantes (background, personnages, narration, mise en scène) a quelque peu éclipsé un élément essentiel du jeu, et plus largement de la saga. Bioshock premier du nom étant souvent cité comme l'un des archétypes mêmes du « jeu à univers », les éléments cités, ajoutés à l'orientation plus action de l'épisode, ont fait déplorer à certains l'importance réduite accordée au monde dans lequel se déroule l'histoire, jugeant Columbia travaillée mais trop en retrait, présente mais pas suffisamment envahissante ; du moins pas comme a pu l'être Rapture en son temps.

Le constat est exact, mais la critique n'est pas pertinente. Car si Rapture et Columbia occupent le même statut ludique – toutes les deux sont le terrain de jeu –, elles n'ont résolument pas le même rôle. C'est d'ailleurs là que se niche l'un des plus grands tours de force de l'oeuvre : dans l'appréhension de son univers, son rapport au joueur. Un rapport direct pour la première et indirect pour la seconde. Transcendant pour et transcendé par. En redistribuant les cartes, en inversant les rôles, Infinite réussi la performance de s'inscrire à la fois en totale rupture et dans la pleine continuité du jeu originel, redéfinissant, non pas ce qu'avait été, mais ce que l'on pensait être « l'expérience Bioshock ».

Ainsi, la découverte d'Infinite est étrange. Passées l'introduction et l'arrivée à Columbia, les premiers pas dans la ville ont de quoi troubler ; voire même décevoir pour quiconque s'attendrait – légitimement – à une intensité égale à celle qui caractérise l'incursion dans Rapture. Celle qui, non contente d'immerger immédiatement le joueur dans l'ambiance du lieu, instaurait également ce qui serait « l'esprit » du jeu. La prise de contact avec la cité allait de paire avec celle de ses habitants et la prise de conscience que, pour y survivre et espérer en sortir, il allait falloir se battre. Faire face à la peur. À la monstruosité. À l'humain. Via une première heure fabuleuse, un prologue d'une rare justesse – dans son écriture comme dans sa mise en scène –, Bioshock mettait instantanément le joueur dans le bain, le plaçant dans un état d'alerte permanent qu'il ne quittera qu'une fois l'aventure terminée.

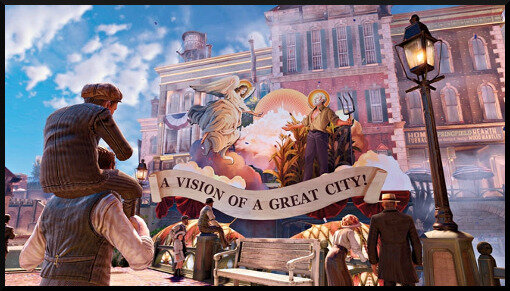

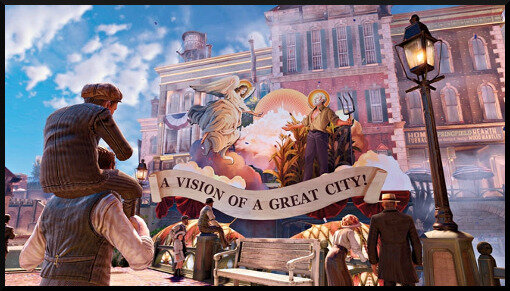

Infinite va à contre-courant. Booker DeWitt – et non plus un anonyme – débarque à Columbia un après-midi ensoleillé ; un jour de fête. La ville célèbre son prophète, les citoyens profitent du beau temps et le joueur constate la paix. Loin de l'enfermement, de l'obscurité et du danger de Rapture, Columbia se présente comme un endroit aéré, lumineux et paisible. Une place où il fait bon vivre, déjeuner sur l'herbe ou s'amuser aux stands de tirs. Tout ça dans la plus grande tranquillité. Dans la plus grande normalité. La cité engloutie et la ville flottante ; l'utopie après et l'utopie pendant. Le contraste est violent. Il déroute. Et alors que le malaise claustrophobique, l'angoisse suffocante devrait laisser place à un sentiment de liberté vivifiant, une sensation de gêne envahit le joueur ; empêche la délivrance.

Quelque chose cloche. L'immersion est totale, mais l'intégration est retenue. Le joueur est intrigué, fasciné et émerveillé par le monde fantastique qui l'entoure, mais il s'y sent aussi parfaitement étranger. Non pas que tout lui apparait trop neuf, mais tout lui semble trop lisse. La ville est trop propre, lui est trop sale, à tel point qu'il a d'ailleurs du se purifier pour pouvoir y pénétrer. Columbia a beau baigner dans une direction artistique colorée, des effets de lumière scintillants et une atmosphère festive, elle sonne froide. Fausse. À mille lieues de la chaleur viscérale et de la sincérité putride de Rapture. De sa carcasse encore fumante d'espoirs déchus. De ses entrailles grouillantes d'insanité. La déchéance humaine dans son plus simple appareil. Mise à nue. L'utopie après, l'utopie pendant ; la vérité éclatée, le mensonge omniprésent. Omnipotent.

Alors que le « terrain de jeu » qu'est le premier Bioshock se focalise sur l'envers du décor, présente les coulisses dégueulasses d'une humanité en rodage, celui que constitue Infinite est à considérer comme le cadre d'une représentation brillamment orchestrée ; d'une pièce minutieusement interprétée, d'un bonheur purement artificiel. Il est autant celui du joueur, qui aura justement pour tâche d'accéder et de révéler les dessous de l'utopie, que des nombreux acteurs (PNJ), qui récitent chacun un texte écrit et pensé pour eux. Dès lors, si, comme l'écrivait Shakespeare, « le monde entier est un théâtre », il serait bon ne de pas le limiter à sa seule scène. D'y intégrer les petites mains comme les grands noms. D'y accepter la tromperie comme la magie, le trucage comme l'illusion. La vérité qui révulse et le mensonge qui embellit ; à même statut, différents rôles.

Au-delà des impacts qu'elle sous-entend sur le quotidien de l'univers choisi – la vie des gens à l'intérieur du jeu –, cette dichotomie scène / coulisses trouve un écho dans l'appréhension même que peut en avoir le joueur. Rapture apparaît ainsi comme une ville maudite qui, à force de végéter, voire de « méditer », seule dans les profondeurs de l'océan, se serait découverte et forgée une personnalité qui lui est propre. Bâtie, mais surtout trahie, par la maxime d'Andrew Ryan – « No Gods. Or Kings. Only Man. » –, elle en serait arrivée à renier l'Homme et tout ce dont il s'est vanté d'avoir su instaurer (valeurs, systèmes, règles, etc.). La morale abolie, ne reste plus que la loi du plus fort et un endroit littéralement infesté. Non plus par des individus mais par des instincts, des besoins et des obsessions, capables de (res)surgir n'importe où, n'importe quand. L'Homme est certes mort, mais l'humain est toujours là. Cherchant à survivre.

Pour le joueur, cela se traduit par une tension psychologique perpétuelle, une attention de tous les instants. Susceptible d'être confronté à une menace à tout moment, la progression et l'exploration y prennent une saveur particulière : c'est à la fois lui qui vient au danger et le danger qui vient à lui. Car contrairement à Columbia, Rapture ne gravite pas autour du joueur ; c'est lui qui, perdu dans les méandres de ce macrocosme, y déambule à la recherche d'un échappatoire. Absorbé par la cité, il en devient malgré lui une partie totalement intégrante mais aussi totalement quelconque, comme la minuscule et anonyme cellule d'une entité mouvante, autonome. La portée de l'existence – et donc de l'action – d'un personnage sur un univers est équivalent à l'impact que revêt sa disparition sur celui-ci : la mort du personnage / joueur n'entrainera aucune incidence sur Rapture, il ne sera pour elle qu'une cellule morte supplémentaire qui n'aurait pas su s'acclimater.

À l'inverse, celle de DeWitt transportera toute Columbia de joie. Parce qu'au tumulte et l'ombre des coulisses correspondent l'ordre et la lumière de la scène. Et à l'opposée de la ville vivante se trouve la ville « simplement » peuplée. Peuplée par des citoyens, soumis à des normes sociales, et par des fidèles, soumis à des normes religieuses, Columbia est une société qui n'accepte ni l'anarchie, ni l'hérésie ; un spectacle qui ne tolère aucun imprévu. Sûre de ses valeurs (foi, pureté, protection et prospérité), elle se veut être un symbole de droiture, représentant quelque part la victoire de l'ordre face à l'informel paroxysmique et – forcément – destructeur de Rapture. Dès qu'un élément indésirable y fait irruption, il s'y fait non seulement immédiatement remarquer – d'autant plus rapidement s'il porte une marque distinctive, comme une brûlure à la main –, mais également pourchasser en vue d'être éradiqué.

La traque déployée transforme Infinite en une fuite en avant continue et épuisante. Dictée par une écriture diabolique, l'aventure s'en retrouve certes, et au grand dam de certains joueurs, davantage scriptée, mais aussi davantage en phase avec Columbia, car tournoyant autour du même centre de gravitation. De cette manière, en plaçant constamment Booker et Elizabeth sous le feu des projecteurs et des mitraillettes, le jeu fait en effet beaucoup plus que légitimer la direction plus action de son gameplay : il inverse les rapports entre univers et personnages établis par le premier Bioshock pour en développer de nouveaux, bouleversant au passage la notion même d'immersion que ce dernier avait pourtant déjà bien chamboulée. Mais j'y reviendrai dans quelques lignes.

Le monde d'Infinite n'en possède pas moins ses propres coulisses. Mais en bon théâtre qu'il est, il sait les garder à l'abri des regards. Dissimulé sous la clinquante prospérité de Columbia se trouve ainsi Shantytown (terme anglophone pour « bidonville »), un quartier ravagé par la pauvreté où sont parqués tous les rebus, principalement ethniques, qui forment les petites mains de la ville. Mis à l'écart d'une société dont il est pourtant indispensable, ce microcosme en déliquescence (entièrement généré et contrôlé par Jeremiah Fink, le circuit de consommation y est fermé) tranche surtout par la sincérité qui l'habite. Loin du confort et des préoccupations futiles de la haute, les résidents y sont réduits à leur condition la plus basse et besoins les plus primaires – se nourrir, survivre, est l'obsession –, les poussant parfois à faire ressortir en eux ce qu'ils ont de plus animal ; ou de plus humain, justement. En ce sens, il s'agit probablement de l'endroit le plus vrai et, d'une certaine façon, le plus « Rapturien » du Columbia « pré-Révolution ».

Mais pour l'heure, et jusqu'à ce que nous en levions le voile, Columbia demeure une scène. Un simulacre dans lequel l'intégration totale ne peut se faire que par l'acceptation d'un mensonge, l'apprentissage d'une doctrine. Pour avoir l'autorisation de s'y introduire, il faut préalablement « renaître » via un baptême cérémonial, qui revient à laisser ce que nous sommes derrière nous pour devenir quelqu'un d'autre ; cf. à ce propos l'un des voxophones de Comstock (et bien évidemment la relation qu'il entretient avec DeWitt) : « Un homme plonge dans les eaux du baptême, c'est un autre qui en ressort ».

Dans cet univers, Booker, qui procède au rituel sans pour autant adhérer à la pensée, se retrouve dans une position assimilable à celle qu'occupe le joueur : il est une pièce rapportée – lui parce que provenant d'une autre timeline, nous parce que nous trouvant dans une autre réalité – auquel il manque un chainon pour s'y sentir, sinon véritablement inclu, au moins « connecté ». Il a besoin d'un levier pour basculer dans Columbia et prendre pleinement conscience de la (non) réalité du lieu et de son dogme. C'est l'un des rôles que va jouer Elizabeth, mais pas le seul ; c'est un personnage infiniment plus « total » que ça. Bien davantage qu'un simple levier d'immersion, elle représente, pour Booker comme pour le joueur, le prisme par lequel ils vont appréhender la ville. Mais dans une perspective plus large, elle constitue non seulement le centre de gravitation de Columbia, mais aussi – et c'est là le plus brillant – l'univers même de Bioshock Infinite. Tentative d'essai d'explication.

À lui seul, le moment qui narre la prise de contact avec Elizabeth est très significatif, puisqu'en plus de cristalliser la réflexion du « personnage-prisme » qu'elle incarne, il renvoie directement à l'appréhension théâtrale de Columbia exposée jusqu'ici ; sa « double découverte » s'inscrivant dans cette même optique. Organisée en deux temps, la rencontre de la fille se fait d'abord par l'intermédiaire d'un projecteur dans la tour de Monument Island, où elle est alors enfermée. Un court film en noir et blanc, compilant des extraits de dates diverses, nous la présente en train de danser, peindre et chanter. Au-delà – ou plutôt en marge – des symboliques concernant l'oiseau et la cage, la souris et le laboratoire (chaque échantillon de bande s'amorçant par un écran-titre annonçant le « spécimen » réaliser telle ou telle action) auxquelles fait écho la situation, s'instaure également un rapport spectateur / actrice ; rapport qui prendra toute sa dimension quelques instants plus tard.

En effet, la rencontre physique entre les deux personnages, qui a presque lieu dans la foulée, est amorcée de manière indirecte. Arrivé à l'étage où loge Elizabeth, Booker a la possibilité de l'observer à son insu et en temps réel via des sortes de hublots donnant sur différentes pièces. On la voit ainsi se recoiffer, se couper le doigt ou s'extasier sur une photo de Paris, le tout dans des gestes très amples, très expressifs – très théâtraux –, allant du dressing à la salle à manger, changeant de salle comme elle changerait de décor ; comme elle changerait de scène. Ce passage, qui confine au voyeurisme, expose une Elizabeth actrice malgré elle, cloisonnée dans une pièce dont elle n'a pas conscience. La faire sortir de la statue – symbole de la ville – revient alors à la faire sortir de la dramaturgie ; du script écrit par Comstock.

Les évènements faisant suite à son évasion vont en ce sens. Rescapé sur la Baie du Cuirassée (Battleship Bay), l'on y assiste, en compagnie de dizaines de plagistes, à l'écroulement de la tour, et plus largement de la pièce. On entend alors les vacanciers s'agiter, prendre peur face à cet épisode qui a été certes prédit – écrit – mais pas prévu pour maintenant ; un homme criant justement derrière nous que ce n'est pas « le jour annoncé » par le prophète. Devant ce coup de théâtre, les citoyens se retrouvent comme des acteurs dépourvus de textes, hagards sur une scène désormais instable. Car l'arrivée de l'imprévu entraine celle de l'incertitude et, de fait, l'ébranlement des convictions ; l'effondrement de ce en quoi ils croient. L'effritement des croyances est d'autant plus concret, rendant la détresse des habitants d'autant plus palpable, qu'il se déroule juste sous nos yeux ; l'« objet » de toutes ces croyances étant sensé être enfermé dans la statue.

Elizabeth est effectivement le noyau de Columbia. C'est autour d'elle que Comstock a bâti sa ville et sa doctrine, et c'est sur sa base que les habitants fondent leur quotidien et leur avenir ; leur existence et leurs espoirs. Celle qui, en montant sur le trône et en déversant les flammes sur la Sodome inférieure, leur apportera la félicité. Emblème d'une cité qu'elle préserve sous son aile bienveillante (cf. l'un des kinetoscopes concernant Monument Island : « La progéniture du prophète veille sur la ville. », qui renvoie accessoirement à toute la signification que peut prendre la destruction de la statue aux yeux des fidèles : plus personne ne protège Columbia), elle est la fille du prophète, mais aussi de tous les citoyens. Dans cette perspective, l'allusion à M le Maudit, via l'affiche de la marque du faux berger, est tout sauf un hasard.

Réalisé par Fritz Lang, le film raconte la traque d'un tueur (le M dont il est marqué signifiant « mörder », terme allemand pour « assassin » ; mais qui pourrait également vouloir dire « monster », coïncidant au passage avec la main « monstrueuse » du berger), et sous-entendu violeur de fillettes dans l'Allemagne des années 30. Au départ perçu comme un simple fait divers, le crime, par sa répétition et son ignominie, prend rapidement une dimension plus sociétale et philosophique. Transcendant les barrières de la loi – le meurtrier est poursuivi aussi bien par la police que par la pègre, et se retrouvera jugé non pas par les magistrats, mais par le peuple –, le problème dépasse le cadre du légal pour s'inscrire dans celui de la morale. Le tueur agissant au hasard, au gré de ses rencontres et de son impulsion, n'importe quelle famille peut être touchée par la tragédie – transpercée par cette épée de Damoclès –, et c'est alors la figure même de la Mère qui est prise à partie.

Le jeu développe quelque chose de similaire. Dépossédée d'elle-même, de son existence et de son statut d'être humain, Elizabeth est sanctifiée, élevée au rang de figure religieuse et sociale – elle est l' « agneau », l'innocence et la pureté de l'enfance personnifiées – dont la portée et la signification se voient réapproprier individuellement et subjectivement par tous les habitants. Ainsi, quand Comstock perd sa fille, ce sont tous les parents de Columbia qui pleurent la leur. Et quand Booker l'arrache à la ville, c'est justement pour lui permettre de reprendre sa vie en main, de trouver sa place dans le(s) monde(s) ; le titre ne racontant pas tant la chute de Columbia que l'ascension d'Elizabeth, pas tant la décadence d'un univers que la quête spirituelle d'un personnage. En cela, il se rapproche assez du premier Bioshock, dont la trame pouvait finalement – quoique grossièrement – se résumer à la révolte d'un esclave ; à l'histoire de l'homme qui parvenait à briser ses chaines pour se réaliser en tant qu'être humain. À la différence qu'Infinite, ou plutôt Elizabeth, va bien au-delà de ça.

Comme dit précédemment, l'effondrement de la statue de Monument Island correspond à celui de la certitude et de la pièce ; mais pas seulement. Il marque aussi le début de la fuite en avant et l'éveil d'Elizabeth. C'est à ce moment là que la partie commence réellement, autant scénaristiquement que « ludiquement ». Au moment où l'oisillon sort de sa cage pour apprendre à voler. Il constitue le véritable point de départ de son parcours initiatique en vue d'accéder à sa véritable nature, à son statut d'Absolu. Son prénom, dérivé de l'hébreu « Elisheba », voulant d'ailleurs signifier « Dieu est mon serment / ma promesse », signe (possible) du caractère préétabli de son existence ; de sa destinée ; de ce en vers quoi elle doit tendre pour devenir véritablement elle même.

Reste que lors de notre rencontre, Elizabeth est une gamine. Un gamine intelligente, cultivée et dotée d'un fort caractère certes, mais une gamine qui ignore pratiquement tout d'elle-même, de ses pouvoirs, de son passé, de sa famille et de l'univers qui l'entoure surtout. L'héroïne Disney typique, en quelque sorte ; bénéficiant d'ailleurs de sa propre chansonnette. Alors quand la princesse de conte qu'elle est arrive enfin à se soustraire à la castration de ses parents et à la pression sociale de son rang pour découvrir le monde, elle le fait, comme à la Baie du Cuirassée, dans toute l'exubérance de sa joie, avec tout l'enthousiasme de sa jeunesse. Mais aussi avec toute l'attention qu'il mérite.

Et l'on en vient ici à ce à quoi je voulais faire référence lorsque je parlais de « levier d'immersion » et de « personnage-prisme ». Le développement du personnage n'est pas immédiat ; il est progressif et subtil. C'est un « construit », un processus qui se travaille tout au long du jeu ; à l'intérieur-même de celui-ci. Elizabeth ne cesse de grandir au fil de l'aventure ; par les dialogues répétés, qui l'enrichissent, par les combats éprouvants, qui l'endurcissent, et par l'exploration perpétuelle, qui la stimule. Et qui nous immerge. Ainsi, du temps que nous sommes avec elle, pas une minute ne se passe sans que l'on ne se retourne ou s'arrête pour voir où elle est ; ce qu'elle fait ; regarde ; découvre. Pas un instant sans que l'on ne se pose des questions sur son existence, sur le rôle qu'elle joue dans tout cela. Et quand une embuche nous tombe dessus, c'est vers elle que l'on se tourne pour se rassurer que ce n'est pas sur elle que le danger se porte. D'abord la fille, ensuite la ville.

Centre de gravitation de la cité, elle devient également le point de référence du joueur qui se repère constamment par rapport à elle, appréhende Columbia par son intermédiaire, non seulement parce qu'elle lui donne du sens, mais aussi de la vie. En se bouchant le nez lorsque l'on entre dans des toilettes dégueulasses, en se mettant à tousser lorsque l'on pénètre dans une maison en flammes, en s'extasiant devant des barbes à papa ou en se montrant choquée par les actes barbares que l'on peut commettre, Elizabeth – grandement aidée par son écriture et son animation extraordinaires – véhicule de l'émotion, transmet un ressenti. Elle établit une passerelle. Crochète une serrure. Ouvre une faille entre le joueur et le jeu. Nous permet de basculer.

Le moment le plus évocateur de cette réflexion, qui symbolise le mieux cette idée de prisme, intervient juste avant la rencontre entre les deux personnages, à Monument Island, quand on l'observe à son insu dans la bibliothèque. L'image, très forte, résume tout : Booker – et par extension le joueur – qui regarde Elizabeth qui regarde le monde ; ou plutôt la pièce, les rideaux de la bibliothèque offrant un cadre théâtral à la fenêtre. Elizabeth spectatrice du monde et Booker spectateur d'Elizabeth. Celui-ci ne voyant d'ailleurs pas Columbia à travers la vitre, mais une lumière blanche immaculée, comme si le prisme d'innocence qu'elle est « purifiait » la scène à nos yeux de joueur trop sale ; le véritable prénom d'Elizabeth étant Anna, de l'hébreu « Hannah », qui signifie « la Grâce ». À moins que ça ne veuille vouloir dire que l'essence même du monde d'Infinite soit hors de portée de – trop aveuglante pour – notre propre et simple regard, d'où la nécessité d'un « filtre » ; d'ailleurs, lorsque le joueur entre en possession des cryptex de la Vox Populi, c'est elle qui lit les messages, nous « décrypte » l'environnement. Ou que l'essence même du monde d'Infinite ne soit en réalité Elizabeth ; le reste n'étant que pure projection de sa propre personne. Allez savoir.

En proposant un moyen d'appréhender les moments passés avec elle, cette interprétation du personnage d'Elizabeth et de son rôle ludique permet de considérer autrement ceux amputés de sa compagnie – et non pas de sa « présence », puisque celle-ci plane sur le jeu en permanence –, et notamment le fameux « prologue » dont je faisais mention en début de texte. Ce n'est en effet qu'en côtoyant réellement Elizabeth, en progressant à ses côtés, en même temps qu'elle, que l'on se parvient à comprendre la structure du jeu. Et ainsi à se rendre compte – et à accepter – que les premières heures de Bioshock Infinite ne sont pas étranges, mais tout simplement incomplètes ; parce que dépourvues de ce repère fondamental. Plus haut, j'ai écrit que la portée de l'existence d'un personnage sur un univers équivalait à l'impact que revêtait sa disparition sur ce dernier ; mais c'est aussi valable vis-à-vis d'un autre personnage.

Le bonheur des retrouvailles n'a d'égal que la douleur de la perte. Et, en ce sens, les séquences sans Elizabeth – passée sa rencontre, elles sont au nombre de trois, plus ou moins longues – font mal. Car plus qu'une simple alliée, qu'un renfort en combat, le joueur y perd surtout une partie de lui-même ; de sa manière de progresser, de penser et de concevoir le jeu et son environnement. Alors il n'est plus seulement confronté aux autres, mais aussi à lui ; à ses sentiments. Il n'affronte plus uniquement des hordes d'ennemis, mais doit également – apprendre à – faire face au silence, à la solitude, à l'abandon ; à l'absence. Ce sentiment de vide – qui n'est accessoirement pas sans rappeler le final du fantastique Prince of Persia sorti en 2008 – prend toute son ampleur vers la fin du jeu, lorsque Songbird vient « reprendre » Elizabeth devant notre impuissance.

Davantage que la phase de jeu qu'elle amorce (l'infiltration dans la maison de Comstock, dont la fréquence des combats, l'atmosphère insalubre du lieu – et apocalyptique du monde – et le contexte scénaristique rendent l'absence la jeune femme encore plus pesante), c'est bien la scène de séparation en elle-même, assurément l'une des plus marquantes du titre, qui est psychologiquement la plus difficile ; émotionnellement la plus forte. Parce qu'elle est bien plus que ça. Parce que Songbird n'enlève pas Elizabeth, il nous l'arrache littéralement ; opérant par là une scission de Booker, le passage faisant a posteriori écho à l'enlèvement d'Anna – autrement dit de sa lignée, de son propre sang –, et du joueur, qui se retrouve donc « incomplet » dans l'appréhension du jeu. Le schisme est d'autant plus déchirant qu'il est, pour la première fois, « forcé » ; les absences antérieures d'Elizabeth, résultantes chacune de sa fuite, étant dues au fait de sa volonté.

Derrière ça, c'est surtout l'écroulement de tout un monde, de tout le « construit » relationnel et social développé depuis le début du jeu. Seul soutien sur lequel l'on pouvait compter – en témoigne l'entraide lors des fusillades – Elizabeth est l'objet de toutes nos croyances et de toutes nos certitudes ; ce en quoi l'on croit car ce que l'on sait vrai. Sa personne, son espoir de quitter la ville et son rêve d'aller à Paris sont la vérité éclatée au milieu du mensonge omniprésent ; ce à quoi l'on se raccroche car ce dont l'on a besoin. Dans cette perspective, le fait de partir immédiatement à sa recherche, d'aller la retrouver – qui correspond, d'une certaine manière, à une émancipation du statut de spectateur pour celui d'acteur –, ne relève plus de l'obligation mais de la nécessité. Il dépasse le cadre d'un contrat, ne fait plus référence à une quelconque histoire de dettes – sur le chemin de la maison de Comstock, Booker se disant prêt à « laisser tomber ce truc à New York pour aller à Paris » –, mais résulte d'une obsession personnelle, d'un manque existentiel, et s'inscrit comme le seul moyen susceptible de rétablir un double équilibre ; celui, psychique, du personnage et celui, ludique, du joueur.

Comme déjà avancé, c'est là la trame spirituelle du titre : la construction continue du statut « méta » d'Elizabeth, qui va jusqu'à atteindre un niveau « méta-ludique » ou « transce-mediatique » dans son rapport au joueur ; faisant d'elle non pas seulement le « démiurge » du récit, mais celui du jeu, de Bioshock Infinite en tant qu'« oeuvre », « expérience » à proprement parler. Quelque part, il s'inscrit une nouvelle fois dans la continuité du premier Bioshock qui parvenait déjà, lui aussi, à sortir de sa sphère purement vidéoludique pour proposer un discours et une réflexion sur sa propre condition de jeu vidéo.

Il lui faut – à Elizabeth – néanmoins beaucoup de temps pour en arriver là, la jeune fille devant préalablement passer par une étape intermédiaire, une sorte de palier qui correspond à l'âge adulte. Un peu comme s'il lui fallait d'abord se réaliser en tant qu'être humain avant de pouvoir se réaliser en davantage. La dramaturgie et la ville de Columbia gravitant autour du personnage, la montée en puissance progressive du jeu ainsi que la dégradation de la cité ne font que refléter l'évolution d'Elizabeth ; l'on en revient ici à l'hypothèse de la « projection » émise quelques lignes plus haut pour l'interprétation de l'image dans la bibliothèque.

Pour le moment, la gamine doit passer à l'âge adulte. Il lui faut basculer ; quitter l'ingénuité de l'enfance pour devenir une femme. Cela va se faire par un acte symbolique, qui aurait pu être le sexe, mais qui sera le crime. Le meurtre de Daisy Fitzroy va en effet faire office de tremplin, l'extirpant violemment de son innocence pour la projeter dans l'horreur de la guerre, la faire plonger dans ses propres responsabilités. Elizabeth était loin d'être préparée à ça. Elle qui, quelques heures plus tôt, s'était enfuie en courant de la billetterie, révulsée par la brutalité dont on a pu faire preuve envers ceux qui voulaient nous tuer. Elle qui, même pendant les phases d'action, ne blesse personne – ou alors « indirectement », via les machines des failles –, s'occupant de nous ravitailler en cristaux, munitions et soins. Elle a désormais du sang sur les mains.

Mais elle fait face. Un temps horrifiée, elle assume. Et ça se voit. Aussitôt revenue dans le dirigeable, elle s'enferme dans une cabine pour en ressortir métamorphosée ; avec les cheveux coupés, en deuil de sa « virginité » devant l'abominable, et de nouveaux vêtements, ceux de Lady Comstock, qui mettent davantage ses formes en valeur. C'est également à partir de là qu'elle s'exprimera de manière plus posée, se montrera plus déterminée, plus ferme, marchera plus vite que nous, et que les effets de lumières – l'éclairage dans les ascenseurs, les couloirs, etc. – ne cesseront de la « vieillir » encore plus, lui ridant le visage et blanchissant les cheveux (au passage, il pourrait peut-être – supposition totale – se révéler intéressant de se pencher sur le mythe de la sorcière, la chevelure d'Elizabeth devenant entièrement et temporairement blanche lors de son épanouissement final). Parallèlement à tout cela, on note que Booker / le joueur « assiste » littéralement au meurtre de Fitzroy, qui se déroule de l'autre côté d'une vitre ; renvoyant une nouvelle fois au rapport spectateur / actrice entre les deux personnages, à l'idée du père témoin de la vie de sa fille, la regardant et l'accompagnant dans son développement psychologique.

La destruction du Siphon – qui représente la ville – signe alors la fin de la pièce, marque l'abolition du « faux » par la libération du « vrai », et, avec davantage de recul, symbolise toute cette différence fondamentale – et géniale – entre le premier Bioshock et Infinite : le passage de l'univers-personnage au personnage-univers. Rapture est la vérité crue, absolue – en ce sens qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise –, qui s'abat sur le personnage / joueur mensonge. L'humanité palpable qui fond sur le pantin sans âme. Bioshock raconte l'affranchissement d'un esclave, mais durant toute la progression se pose la question de savoir si le joueur va succomber à la « tentation » de la cité, va totalement s'acclimater à celle-ci ; le comportement vis-à-vis des Petites Soeurs – récolter l'Adam ou épargner l'enfant – permettant de savoir si, (a)moralement, l'environnement déteint sur lui / nous. À l'inverse, Columbia est une scène, une coquille vide qui cherche à contenir – à pomper, à se faire remplir par – le Cosmique, et étant, par cela, inévitablement vouée à l'implosion.

Vient l'Éveil. L'Absolu. L'aboutissement du parcours initiatique. De la quête spirituelle. Existentielle. Elizabeth qui se réalise enfin elle-même. Devient ce qu'elle doit être. La Grâce. L'univers entier. La Lucidité incarnée. La Vérité éclatée. Celle qui « voit toutes les portes et tout ce que cachent ces portes ». Elle est l'omniscience et l'omniprésence. Le microcosmique et le macrocosmique.

L'« Infinite » ; et au-delà, quelqu'un que je suis profondément heureux d'avoir rencontré.